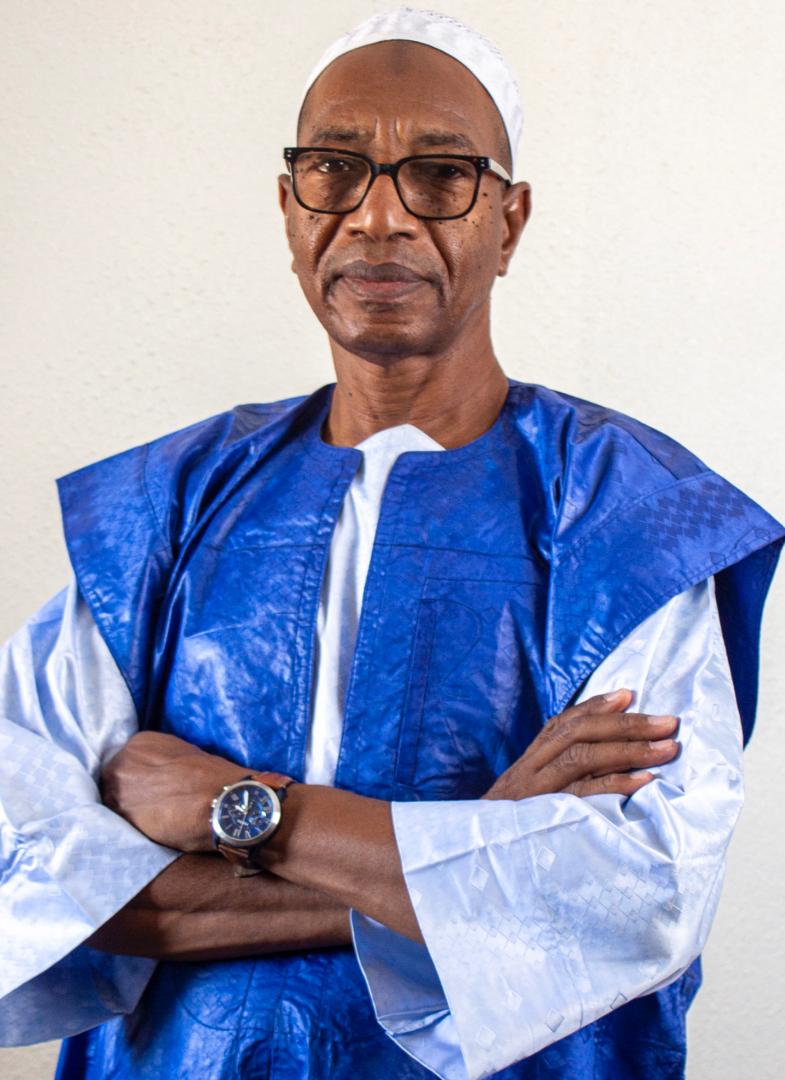

Par Bakary Séta Wagué

Le panafricanisme n’est ni une nostalgie figée ni une utopie déconnectée. C’est une réponse politique, sociale et culturelle aux défis contemporains d’un continent encore trop souvent relégué au rang de périphérie. Ce n’est pas une idéologie parfaite, mais elle a le mérite de proposer une alternative à un modèle occidental de démocratie qui, en Afrique, n’a pas su tenir ses promesses d’émancipation.

Les critiques du panafricanisme le taxent parfois de romantisme ou d’archaïsme. Mais que proposent-ils en retour ? Une démocratie importée, souvent vidée de son sens, qui perpétue la dépendance économique, la fragmentation politique et l’aliénation culturelle. Une démocratie qui, sous couvert de pluralisme, a souvent servi de paravent à la prédation des ressources et à la reproduction des élites.

Le panafricanisme n’est pas une page tournée, c’est une encre vive qui continue d’écrire l’histoire de nos peuples. Des acquis sociaux les plus significatifs de nos États post-coloniaux portent l’empreinte des mouvements panafricanistes et des forces progressistes de gauche.

Au Mali, au Sénégal, au Ghana, en Mauritanie et ailleurs, ce sont ces engagements collectifs, souvent au prix du sacrifice, qui ont posé les fondations de l’école publique, de la santé pour tous, des droits syndicaux, et d’un accès plus large à la citoyenneté. La gauche panafricaniste a toujours défendu les peuples, contre les oligarchies locales et les prédateurs étrangers.

Aujourd’hui, une nouvelle génération africaine s’éveille. Elle ne veut plus être spectatrice de son destin, mais actrice de son avenir. Cette jeunesse pense, rêve, crée et surtout agit. Elle exige sa place, non comme une faveur, mais comme un droit.

C’est elle qui porte le flambeau d’un panafricanisme réinventé : un panafricanisme d’action, de transformation, de résistance et de construction. Elle comprend que les enjeux du siècle qui sont la justice climatique, la souveraineté numérique, la répartition équitable des richesses et la lutte contre le terrorisme transnational, sont profondément politiques, et que le silence serait une trahison.

Oui, le panafricanisme a façonné des acquis. Et c’est à la jeunesse d’aujourd’hui de les protéger, de les approfondir, et de les étendre.

En définitive, pour une Afrique debout, souveraine, fraternelle et digne, le combat doit continuer, et il revient à la jeunesse africaine, en ravivant la flamme. Pas pour imiter les anciens, mais pour marcher dans leurs pas, en ouvrant de nouveaux chemins. Organisation, formation et engagement ! L’Afrique ne se fera pas sans elle. Elle se fera avec elle, ou pas du tout.

![]()